Deux ans après le mouvement #MeToo, une enquête menée par la Fondation Jean-Jaurès et la Fondation européenne d’études progressistes (FEPS) révèle l’ampleur des violences sexistes et sexuelles (VSS) au travail dans cinq grands pays européens : la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni.

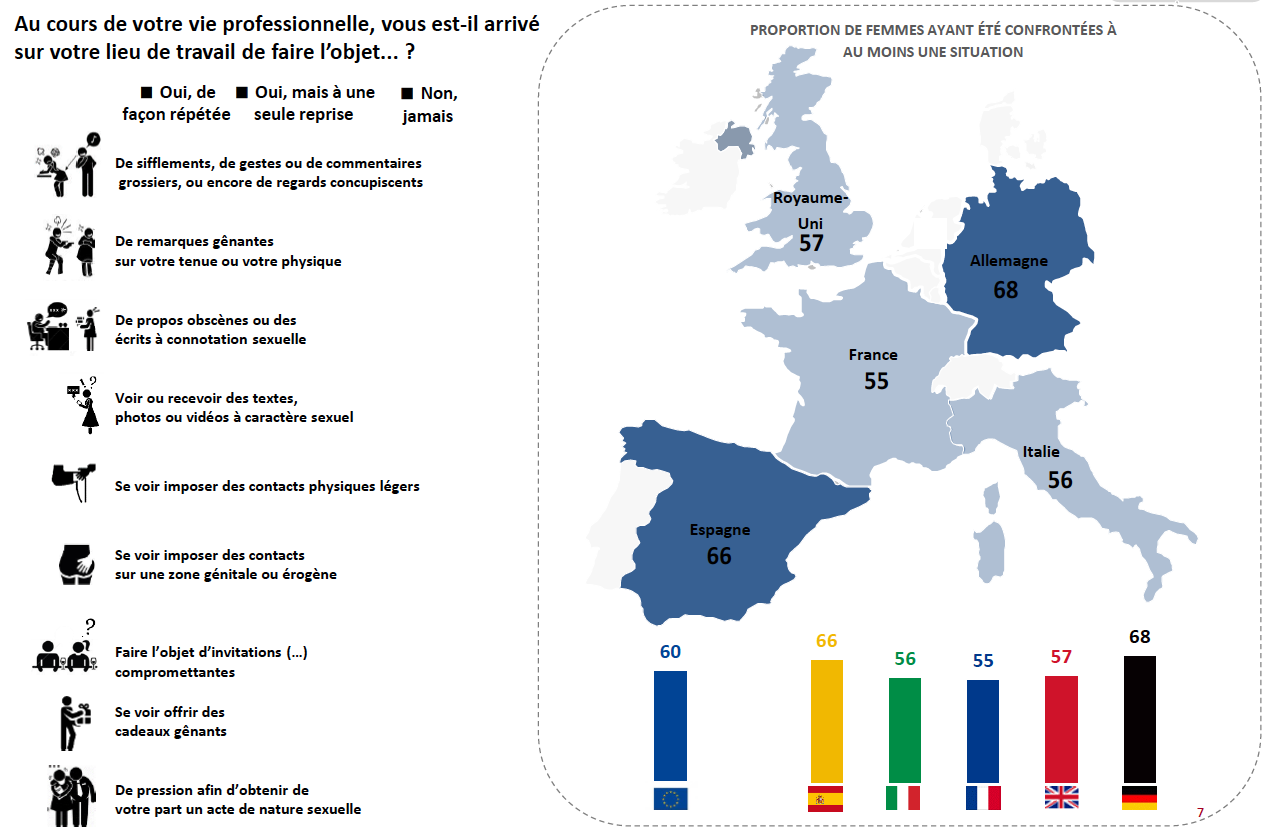

Réalisée auprès de plus de 5 000 femmes, cette étude met en évidence une réalité massive et encore trop souvent ignorée : 60 % des Européennes interrogées déclarent avoir subi une forme de sexisme ou de harcèlement sexuel au cours de leur carrière.

Une violence protéiforme, des jeunes femmes particulièrement exposées

Les formes de violences sont multiples : remarques déplacées, gestes à connotation sexuelle, pressions psychologiques, chantages, agressions physiques ou rapports sexuels non consentis.

• 18 % ont subi un contact physique sur une zone génitale ou intime,

• 9 % ont fait l’objet de pressions pour obtenir un acte sexuel en échange d’une embauche ou d’une promotion,

• 11 % déclarent avoir déjà eu un rapport sexuel contraint avec un collègue ou supérieur.

Les femmes de moins de 30 ans sont les plus exposées : 42 % d’entre elles ont subi au moins une de ces violences au cours des douze derniers mois.

Le silence demeure la règle.

Malgré une libération relative de la parole, les femmes restent peu nombreuses à engager des démarches. Si une majorité en parle à des collègues ou à des proches, seule une minorité s’adresse à un·e responsable ou à une structure syndicale. Ce silence s’explique par la peur des représailles, l’isolement ou l’absence de dispositifs clairs et accessibles.

Un enjeu systémique qui appelle une réponse coordonnée

Les résultats de cette enquête confirment la nécessité d’actions coordonnées à tous les niveaux :

• formation obligatoire des encadrant·es,

• structuration de dispositifs de signalement,

• accompagnement psychologique et juridique des victimes,

• et soutien au tissu associatif.

Certaines structures agissent déjà sur le terrain, à l’image de l’association Be&Believe, engagée dans la prévention des violences sexistes et sexuelles en milieu universitaire et médical. Par ses actions de formation, sensibilisation et accompagnement, elle contribue à créer un environnement professionnel plus sûr, en complément des politiques institutionnelles.

Briser le silence, construire des lieux de travail sûrs

Cette étude rappelle que les violences sexistes et sexuelles au travail ne relèvent ni de l’anecdote ni de l’exception. Elles sont systémiques, ancrées dans les rapports de pouvoir et les normes de genre. Leur recul passe par une volonté politique forte, un engagement des employeurs, et une mobilisation collective durable.

Lutter contre ces violences, c’est défendre l’égalité, la dignité et le droit fondamental à travailler sans peur.